Обзор исследований в области извлечения биологически активных веществ из хвойных пород древесины

Бюллетень Ассоциации «ЛЕСТЕХ» №19, 2025 г.

По химическому составу хвойные деревья содержат большое количество ценных биологически активных веществ — каротин, хлорофилл, эфирное масло, а также сопутствующих веществ — дубильные вещества, воск, пектин, антоцианидиновый краситель и др. Эти вещества обладают противовоспалительными, регенерирующими, успокаивающими, обезболивающими свойствами. Благодаря этим свойствам они имеют высокую добавленную стоимость и широкий спектр применения в различных отраслях промышленности.

Источник публикации и ссылка для цитирования – Валеев, К. В. Обзор исследований в области извлечения биологически активных веществ из хвойных пород древесины / К. В. Валеев, Д. Ф. Зиатдинова, Р. Г. Сафин // Системы. Методы. Технологии. – 2024. – № 4(64). – С. 159–164. – DOI 10.18324/2077-5415-2024-4-159-164. – EDN QIFJAE.

ВВЕДЕНИЕ

Деревья хвойных пород (Pinopsida) являются самым крупным классом растительного сырья нашей планеты [1].

Флора России насчитывает около 40 видов хвойных деревьев, относящихся к 8 родам и 3 семействам. Сюда входят такие известные роды, как сосна (Pinus), ель (Picea), пихта (Abies), лиственница (Larix), кедр (Cedrus) и другие. Некоторые из крупнейших хвойных деревьев на планете достигают высоты 115 м. Самыми крупными хвойными являются секвойи (Sequoia). Их стволы могут достигать диаметра до 9 м и окружности основания ствола до 33 м. Объемы деревьев могут быть огромными, достигая 1 044,7 м3 [2]. Эти виды деревьев обладают различными характеристиками и свойствами, что делает их ценными как для природы, так и для человека. Хвойные деревья являются важным элементом флоры России и играют значительную роль в экологическом балансе [3]. Кора и хвоя хвойных деревьев содержат в себе различные биологически активные вещества: каротин — 0,32%, хлорофилл — 2,04%, эфирное масло (от 0,42 до 1,49%), витамины К, Е, С (до 0,3%). В хвое в 6 раз больше витаминов, чем в лимонах и апельсинах [4].

Они играют важную роль в защите растений от негативного воздействия окружающей среды и могут иметь положительное воздействие на здоровье человека при употреблении продуктов на их основе. Количественное содержание указанных веществ может изменяться на разных этапах роста дерева и зависит от условий произрастания, что делает изучение их химического состава и свойств важной задачей для науки и промышленности. Возможность использования этих веществ в качестве добавок или лекарственных препаратов открывает широкие перспективы для развития новых продуктов на основе древесных ресурсов [5; 6]. По существующим данным, на сегодняшний день потребность в биологически активных веществах (БАВ) на фармацевтическом, косметическом, пищевом и сельскохозяйственном рынках увеличилась. Ежегодное использование данных БАВ из деревьев хвойных пород растет на 22%. Этим обуславливается и высокая цена на некоторые вещества. Так, например, цена 1 кг дубильных веществ составляет $113, 1 кг эфирных масел — $103, 1 кг каротина — $64, 1 кг хлорофилла — $485 [7].

В связи с большим количеством ценных веществ в деревьях хвойных пород и широким спектром их применения — извлечение этих биологически активных веществ является перспективным направлением для лесоперерабатывающих предприятий. Извлечение биологически активных веществ сопровождается рядом трудностей, связанных с сепарацией на отдельные компоненты, регенерацией растворителей [8], которые довольно токсичны. Целью работы является обзор научных исследований в области извлечения биологически активных веществ из хвойных пород древесины.

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ

Ф.Т. Солодкий предложил способ комплексной переработки древесной зелени [9], позволяющий эффективно извлекать и разделять различные биоактивные вещества из растительного сырья, минимизируя потери и увеличивая общую ценность получаемых продуктов. Экстракцию различных компонентов проводят в 4 этапа. На первом этапе выдерживают в горячей воде при температуре 98÷100°С в течение 1 ч для извлечения витамина С. В результате около 50–60% витамина С переходит в водный экстракт. После отстаивания древесную зелень, на втором этапе, обрабатывают острым паром для удаления из нее эфирных масел. На третьем этапе древесную зелень кипятят в водном растворе щелочи (5–9% от массы сырья) в течение 1 ч, превращают смолистые вещества в эмульсию. Извлечение каротина и других нейтральных веществ из экстракта проводят с использованием бензина. Вещества растворяются и переходят в бензин, после этого их отгоняют и упаривают. Завершающей стадией процесса выделения хвойных веществ из древесной зелени стало подкисление водно-щелочного экстракта и упаривание его до образования сухого остатка, состоящего из хвойной смолы и хлорофиллы.

Способ получения хлорофилло-каротиновой пасты из древесной зелени, предложенный Ф.Т. Солодким [10], включает в себя раздавливание древесной зелени на вальцах, загрузку в экстрактор, подачу экстрагента (бензина) в подогреватель, паровую дистилляцию, конденсацию, разделение на бензиновый и водный экстракт во флорентине, отстаивание, фильтрование, отгонку в перегонном кубе, омыление при температуре 80–90°С и перемешивание. Выход хлорофиллокаротиновой пасты составил 14% от общей массы растительного сырья.

Также Ф.Т. Солодкий предложил способ получения водных экстрактов из древесной зелени [11].

Г.Ф. Кащенко исследовал влияние измельченной древесной зелени на выход и качество эфирных масел [12]. Исследователями были получены водорастворимые вещества из древесной зелени сосны. Выход эфирных масел составил 23,6 кг из 1 т сырья, водорастворимых веществ — 120 кг.

Г.С. Тутыгиным представлена технология непрерывной переработки хвои [13]. Измельченная древесная зелень поступает в винтовой экстрактор непрерывного действия, туда же подается нагретый до 85–90°С экстрагент (вода) в режиме противотока в течение 2–3 ч. После процесса экстракции проводится фильтрация полученной мисцеллы. Отфильтрованную смесь упаривают до пастообразного состояния.

В.И. Рощиным был предложен способ переработки древесной зелени хвойных пород [14]. В качестве сырья использовались хвоя сосны, ели, пихты, кедра. В качестве экстрагента использовали органический растворитель — бензин, гексан, петролейный эфир, ацетон. Все исследования проводились в аппарате Сокслета. Для каждого вида сырья используются свои технические параметры: для хвои сосны в качестве экстрагента использовался бензин, температура экстракции 70–76°С, время экстракции 3,5 ч.; для хвои ели — петролейный эфир, температура 40–70°С, время — 4 ч; для хвои пихты — гексан, температура 68°С, время — 5 ч; для хвои кедра — ацетон, температура 56°С, время — 2 ч. После экстракции каждый экстракт фильтруют, охлаждают, омывают 20–40%-ным раствором щелочи, сепарируют хлорофиллиновые кислоты, смеси жирных и смоляных кислот, воск. Из рафинированной хвои всех пород выделяют стерины, полипренолы и концентрат алифатических углеводородов.

Также В.И. Рощин предложил способ переработки древесной зелени пихты [15]. Способ включает в себя переработку методом экстрагирования жидким двуоксидом углерода при давлении выше 5,1 атм., отстаивание экстракта в течение 24 ч при температуре 24°С, сепарацию осадка, промывку осадка малополярным растворителем при соотношении осадок : экстрагент 1:4, отгонку растворителя и выделение кристаллов мальтола при атмосферном давлении. Степень чистоты мальтола достигает 98–99,9%.

Способ переработки древесной зелени, предложенный О.Ю. Красильниковым [16], заключается в обработке хвои методом экструдирования при температуре 120–170°С. К экструдеру прикреплен пневмоприемник-отвод для улавливания газообразной смеси из экструдата. Этот способ предусматривает переработку хвои, лиственницы, сосны, кедра, пихты и травяной зелени.

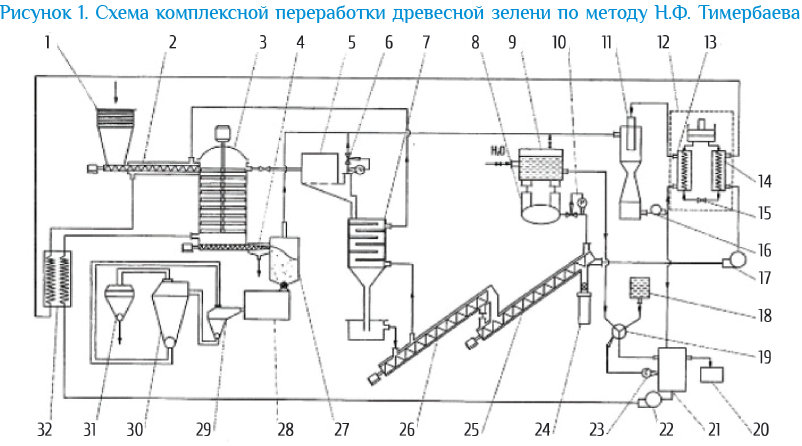

Способ комплексной переработки древесной зелени (осины, ивы и пихты), разработанный Н.Ф. Тимербаевым [17], включает в себя (рис. 1) измельчение древесной зелени в состоянии естественной влажности, загрузку материала в колонный экстрактор с тарелками, предварительный прогрев сырья, экстракцию биологически активных веществ в течение 6–8 ч при температуре 20°С 40–70%-ным водным раствором этанола рафинированной зелени. Удаление паром остатка экстрагента, отжим сырья и сушку до влагосодержания U = 10–15%.

Выпаривание экстрагента из экстракта осуществляется в две стадии. На первой стадии происходит сгущение экстракта за счет выпаривания этанола понижением давления эжекторным насосом. На второй стадии проводится вакуумная сушка в вакуумшнековой сушилке до полного удаления этанола и воды. В результате было получено эфирное масло из пихты и борнилацетат.

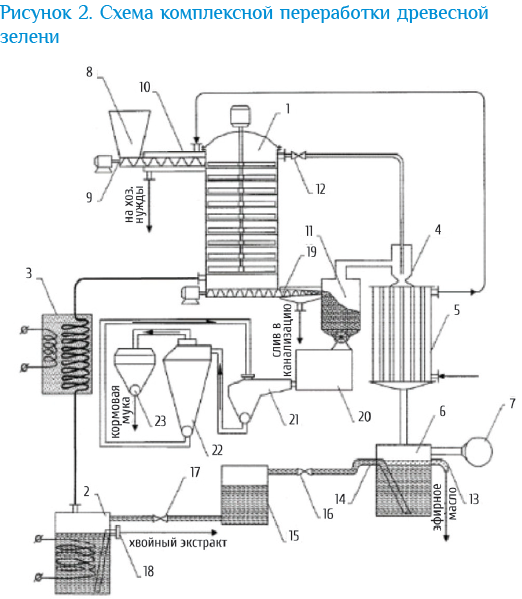

В работе А.Е. Воронина [18] (рис. 2) описан способ комплексной переработки древесной зелени. Способ включает в себя измельчение сырья при естественной влажности до размеров 3–5 мм, обработку растительного сырья перегретым паром 160–165°С, сепарацию на легкую и тяжелую фракцию сконденсировавшегося экстракта, упаривание тяжелой фракции при температуре 145–150°С. При этом рафинированное растительное сырье отжимается и досушивается до влажности 10–15%, измельчается и фасуется.

Л.П. Рубчевский предложил способ переработки древесной зелени Malus Baccata [19], включающий измельчение свежезаготовленной древесной зелени, сушку измельченного сырья, экстрагирование древесной зелени 60–70%-ным раствором этанола при температуре 80–85°С в течение 3–4,5 ч при следующем соотношении сырья: экстрагент 1:9–1:10, охлаждение, выделение воска-сырца — порошка светло-зеленого цвета, сепарацию осадка, сушку. Выход составил 1,1–1,7% от общей массы сырья.

Способ получения полипренолов из нейтральных экстрактивных веществ древесной зелени хвойных пород, предложенный В.С. Султановым [20], включает в себя гидролиз 6%-ным спиртовым раствором щелочи при 80°С в течение 1 ч, обработку смеси водой и гексаном, перемешивание смеси и отстаивание в течение 1 ч, сепарацию экстрагента из смеси, селективную экстракцию ацетоном для выделения воска, фильтрацию экстракта от воска, охлаждение, обработку 85%-ным спиртовым раствором для извлечения терпеновых соединений, добавление экстракта без воска и терпеновых соединений в колонку с силикагелем, экстракцию из раствора 96%-ным этиловым спиртом и охлаждением ацетоном, фильтрацию целевого продукта от спирта и ацетона. Выход полипренола составил 10–18% от общей массы сырья при чистоте более 95%.

В статье Л.Н. Журавлевой [21] описан способ комплексной переработки, включающий в себя измельчение свежей хвои и побегов сосны, сверхкритическую флюидную экстракцию при температуре 31,1°С и давлении 7,9 МПа в течение 2,5 ч, сепарацию воска, отгонку растворителя и эфирных масел, омыление жирорастворимой фракции 40%-ной натриевой щелочью, выпаривание. Выход летучих веществ составляет 70% от общей массы древесной зелени.

В способе переработки древесной зелени пихты сибирской, описанном Г.В. Ляндресом и авторами [22], предлагается использовать в качестве экстрагента изопропиловый спирт в соотношении сырье/экстрагент 1:3. Процесс экстракции проводится в два этапа. На первом этапе происходит настаивание в течение 4 ч, после чего раствор сливается. На втором этапе заливается новый экстрагент в экстрактор с сырьем в соотношении сырье/экстрагент 1:3, настаивание на втором этапе проводится также в течение 4 ч. Полученные два экстракта смешивают и отгоняют спирт под вакуумом при температуре 80°С. Образовавшуюся сиропообразную массу растворяют этилацетатом и водой. Выпавшие в осадок хлопья воска с водой отфильтровывают и сушат. В экстракт с содержанием этилацетата добавляют 2%-ный раствор NaOH и тщательно перемешивают. Разделяют смесь в разделительной воронке на два слоя — осадок солей тритерпеновых кислот и водную часть, содержащую мальтол.

Т.А. Ваганова и авторы предложили способ получения биологически активной липидной фракции из древесной зелени пихты сибирской (Abies Sibirica) [23]. Полученную гидролизованную липидную фракцию обрабатывают водно-спиртовой щелочью при температуре кипения, далее охлаждают и подкисляют 5–10%-ным раствором соляной кислоты. Для достижения чистоты липидной фракции 99%-ный экстракт промывают водой, растворяют в трет-бутилметиловом эфире и высушивают.

Шицзе Лю предложил способ переработки древесной зелени горячей водой [24]. Основное внимание в этой работе уделяется кинетике экстракции горячей водой. В начале процесса из зелени удаляются экстрактивные вещества и фракции гемицеллюлозы. Далее проводят сепарацию на экстракт, содержащий сахара, ксиланы и древесную зелень. Содержание экстрактивных веществ в древесной зелени составило 30% от общей массы сырья.

Marjanović-Balaban, предложил метод гидродистилляции в условиях промышленного производства [25]. Исследователем методом паровой дистилляции были получены эфирные масла Abies alba из свежих молодых побегов сосны, собранных с территории Черногории. Состав эфирных масел определялся по газовой хроматографии-масс-спектрометрии. Основными компонентами были β-пинен (32,8%), α-пинен (17,3%), камфен (16,7%), борнилацетат (9,0%), лимонен (6,1%) и β-фелландрен (4,9%).

Choi Yong-gil предложил способ получения эфирного масла из хвои сосны [26]. Способ включает сбор и промывку хвои и ветвей, измельчение растительного сырья до размеров 1–5 см. Получение смеси путем смешения измельченной хвои и ветвей в соотношении сырье/экстрагент 1:1 по массе. Получение экстракта осуществляют следующим образом: смесь хвои, ветвей и экстрагента загружают в нагреваемую емкость, добавляют дистиллированную воду в соотношении сырье/раствор от 1:12, а затем нагревают смесь до температуры 80–90°С и выдерживают в течение 22 ч в герметично закрытом состоянии. После экстракции смесь охлаждают и удаляют твердые частицы хвои, ветвей и выделившуюся канифоль. Из экстракта выпаривают воду в течение 18–22 ч при температуре 100°С, оставшаяся сиропообразная масса представляет собой эфирное масло сосны.

Исследования биологической активности экстрактов из некоторых видов хвойных растений, проведенные Raisa Ivanova, Diana Gladei, Jana Simkova, Jan Brindza [27], показали, что использование биопрепаратов на основе вторичных метаболитов растений является важным направлением в современном органическом земледелии. Целью исследований являлось определение биологической активности экстрактов и эфирных масел можжевельника казацкого (Juniperus sabina) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), произрастающих в Республике Молдова и Словацкой Республике. Определяли антиоксидантную активность этанольных экстрактов. Результаты исследований показали, что овицидная активность составляет 100%, а антифидентный эффект сохраняется на уровне 1–3 баллов.

Работа В.С. Федоровой и Т.В. Рязановой [28] посвящена рациональному использованию природных ресурсов, созданию новой технологии с целью снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. Особый интерес для исследователей представляли экстрактивные вещества коры — фенольные соединения танинной природы, которые используются в качестве дубильных веществ в кожевенном производстве. Из коры выделяют вещества с антибактериальной активностью для фармацевтического и нутрицевтического применения. В качестве экстрагирующего агента используют водно-щелочные растворы, в частности, моноэтаноламин. Дубильные экстракты, полученные в результате экстракции, очищаются с помощью ультрафильтрации. Полученные экстракты отличаются высокой чистотой. Рафинированная хвоя перерабатывается в целлюлозный продукт. Также в работе применяется биотехнологическая обработка, в процессе которой получают биопрепарат триходермин, использующийся для защиты растений от фитопатогенов.

Н.В. Ивановой и А.А. Левчуком было изучено влияние антропогенных факторов на изменение количественного содержания фенольных соединений, восков, дубильных и пектиновых веществ в коре лиственницы сибирской и даурской в течение 1 года [29]. Установлено, что количество фенольных соединений в образцах, приготовленных из лиственниц, произрастающих на территории Иркутска, значительно больше, чем в образцах, приготовленных из лиственниц, произрастающих в радиусе 5 км. В то же время, содержание пектина и воска в коре лиственницы, произрастающей в черте города, несколько ниже, чем в образце, приготовленном из древесины, произрастающей за пределами города.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хвойные деревья относятся к породам, в состав которых входит большое количество ценных веществ, таких как каротин, хлорофилл, эфирное масло, составными частями которого являются апинен, лимонен, борнеол, борнилацетат, кадинен, церратендиол, алкалоиды, смолы, жиры, крахмал, сахара, горько-пряные вещества, минеральные соли, витамины К, Е, С (до 0,3%), которые нашли широкое применение в медицинской, фармацевтической, пищевой, сельскохозяйственной и других областях промышленности.

Анализ научных работ, посвященных вопросам разработки способов и технологий извлечения биологически активных веществ из хвойных деревьев, показывает актуальность этого направления. Установлено, что высокая стоимость извлекаемых компонентов объясняется отсутствием высокопроизводительных установок. Снижение себестоимости процесса извлечения компонентов может быть достигнуто при создании непрерывно действующих установок. Организация непрерывного процесса переработки хвойных деревьев также будет способствовать повышению качества извлекаемых компонентов.

К.В. Валеев

Д.Ф. Зиатдинова

Р.Г. Сафин

Казанский национальный исследовательский технологический университет

В числе экспертов Ассоциации: